Historia

La búsqueda de una consolidación del sentido de pertenencia, del sentido de identidad del sanmiguelino nos conduce a buscar una luz acerca de los orígenes y el devenir histórico de la ciudad de San Miguel, Misiones, las circunstancias prehistóricas e históricas de la existencia de San Miguel, como enclave de origen jesuítico y su inserción y protagonismo en la historia patria.

Un verdadero hallazgo fueron los más antiguos datos encontrados acerca de su existencia como centro urbano, la razón de su ubicación en la geografía misionera y su papel en la historia paraguaya. San Miguel –con los sanmiguelinos– fue centro importante en la historia de uno de los rubros económicos de importancia en la zona: la ganadería. Así mismo cabe mencionar el importante rol que tuvo en los dramáticos episodios de la Revolución Comunera y de la Guerra contra la Triple Alianza, hecho histórico que ocurrió hace siglo y medio, y para lo cual, las entrañas de la geografía sanmiguelina brindaron sus energías para la defensa nacional, así también el aporte heroico en la defensa de la heredad chaqueña a través de las personas de su más brillante juventud, que puso su pecho a las balas enemigas y supo sobrevivir a las hostilidades de un páramo en llamas.

Pero todavía queda tinta en el tintero, existen muchos datos e informaciones que irán develándose aun mientras, con la calidez de su gente y sus primorosos tejidos, la ciudad sigue dando un afectuoso abrigo a quien se acerca a ella.

Cuando los españoles llegaron a estas tierras, las arrebataron a los naturales, adjudicándolas a un rey que con el correr de los años y el transcurso de las generaciones se encontraba cada vez más lejano. Así nacieron las villas reales, las ciudades reales, los caminos reales y cuanto podía ser jerarquizado con la regia condición.

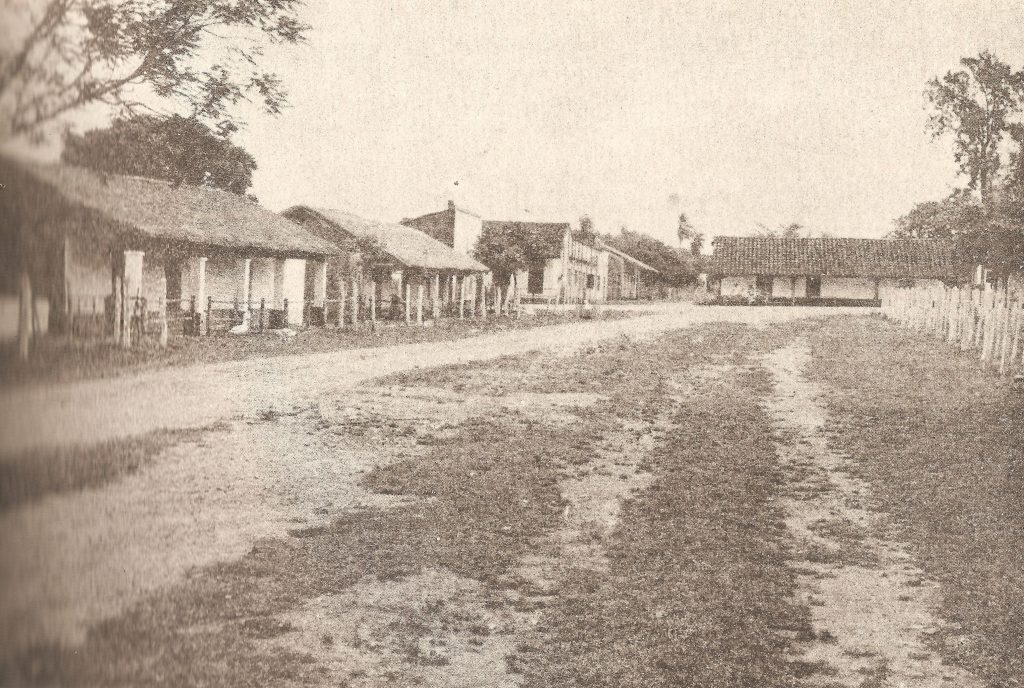

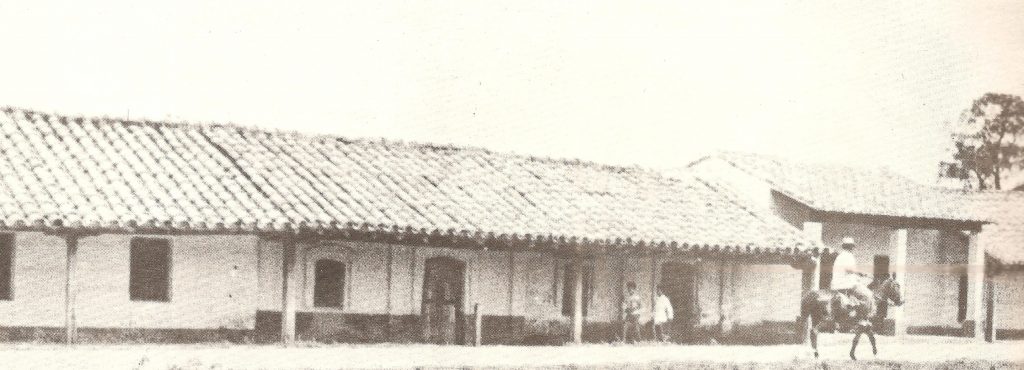

El tráfico entre estos pueblos se hacía generalmente aprovechando los antiguos caminos guaraníticos, a la vera de uno de esos caminos, de una capilla estanciera, nació la hoy pujante ciudad de San Miguel. Antiguo casco de una estancia jesuítica y puerta de entrada –por el norte– a los extensos territorios que conformaban las posesiones de los misioneros jesuitas, a partir del río Tebicuary, hasta el río Uruguay, al sur. ¿Por qué esta ubicación y no otra, más cercana al Tebicuary? ¿O sobre el Tebicuary mismo? Por las condiciones topográficas de la zona. Coronando una suave colina, la primera importante a partir del río Tebicuary, y formando parte de las suaves ondulaciones de la mesopotamia misionera, está ubicada la ciudad de San Miguel.

Con su historia estrechamente ligada a la gran historia paraguaya, surgió siendo protagonista del devenir histórico de la región y aún hoy sigue viviendo su rol, en el concierto de las ciudades paraguayas.

La zona donde está ubicada la ciudad de San Miguel, Misiones, estuvo habitada por una cultura cuya antigüedad se estima entre 8.000 a 9.000 años, aunque esa datación se obtuvo mediante consideraciones geológicas no muy claras. La base interpretativa es que la floresta actual de la región no se remonta a más de 6.000 años A.C. La cultura desarrollada en la región fue la de incipientes agricultores y cazadores y vivían en espacios más abiertos, no como los silvícolas. Los aborígenes guaraníes fueron descendiendo desde el norte y su área de dispersión llegó a abarcar hasta el delta del Paraná, en el Río de la Plata.

En 1604 se creó la Provincia Jesuítica del Paraguay. En total, en la provincia jesuítica del Paraguay, del Tapé y sur del actual Brasil fueron fundados 30 pueblos o reducciones. De ellos, ocho en el actual territorio del Paraguay. Decimos actual, porque hasta 1806, el límite sur del Paraguay era el río Tebicuary. A partir de allí, para el sur era territorio jesuítico y hacia el oeste, empezaba el territorio de la gobernación de Corrientes. Cuando los jesuitas fueron expulsados de todos los territorios del imperio español, la población total de los 30 pueblos era de unas 88.000 personas, que en los años siguientes fue decreciendo hasta llegar a la mitad de esa cifra a principios del siglo XIX. El territorio donde los jesuitas establecieron sus reducciones arrancaban desde la vera sur del río Tebicuary –o Tyvykuary– hasta el río Uruguay.

Todavía desconocemos en qué momento mismo aparece San Miguel, pero podemos aventurar que ya en los inicios de la ubicación de las reducciones, o a mediados del siglo XVII pudo haberse instalado como posta o capilla estanciera. Además de las reducciones, los jesuitas establecieron varias estancias en la zona misionera, cada una con diez, quince o más puestos, esparcidos en los lugares apropiados. A cada puesto correspondían cinco, diez o más rodeos. Constaban los puestos de un conjunto de casas o ranchos, con su arboleda y huerta. En cada uno de ellos vivían cinco o más familias, con un indio que hacía de capataz o mayordomo, y llevaba las cuentas de los animales que entraban, salían, nacían y morían.

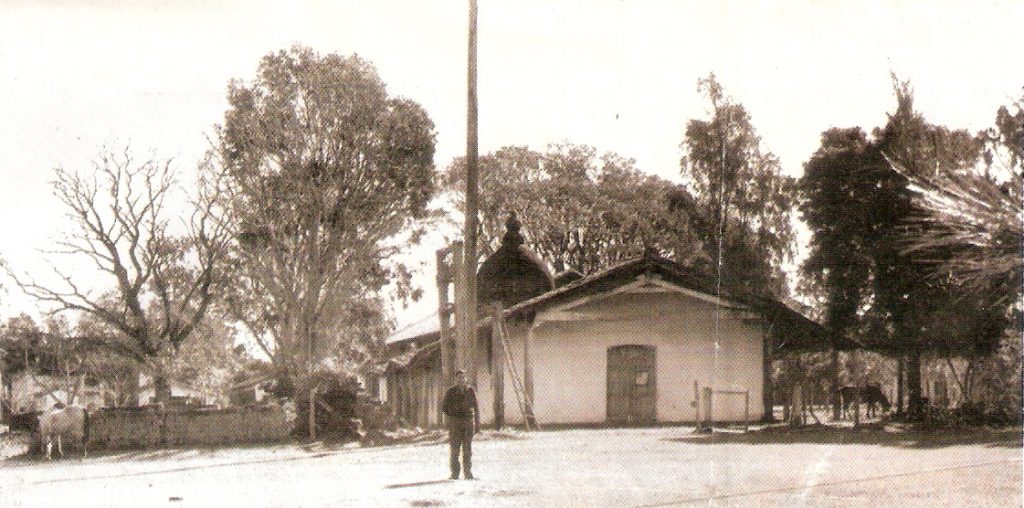

En el puesto principal había una capilla mayor, y junto a ella vivía el padre estanciero, que era el jefe superior de cada estancia. Muchos de los nombres de esas capillas dieron el suyo a las poblaciones que se establecieron posteriormente en torno a ellas, como es el caso de San Miguel. De 1724 data una mención que hemos encontrado sobre la estancia jesuítica de San Miguel, en una carta fechada el 23 de diciembre de 1724 y que refiere a cerca de una escaramuza entre fuerzas comuneras y jesuíticas en el “paso del Tibicuari”, que sería el correspondiente al “Paso Santa María”, donde actualmente está asentada la ciudad de Villa Florida.

La parte donde menciona la estancia de San Miguel es la siguiente: “viendo el desorden y que todo lo atropellaban los soldados paraguayos, se retiró a su toldo, y queriéndolo ocupar ya los soldados pasó el Tibicuari con el padre Policarpo y se fueron a caballo a una estancia del pueblo de Santa María, de donde se volvió este declarante, no oyendo más tiros, hacia donde fue la pelea, para confesar a los indios a su cargo que se hallasen heridos y moribundos, dejando a su compañero en un montecito de dicha estancia de San Miguel con unos indios que le acompañaban a pie y sin armas”.

El otro aspecto histórico casi desconocido de San Miguel se sitúa en los momentos finales de la Revolución Comunera.

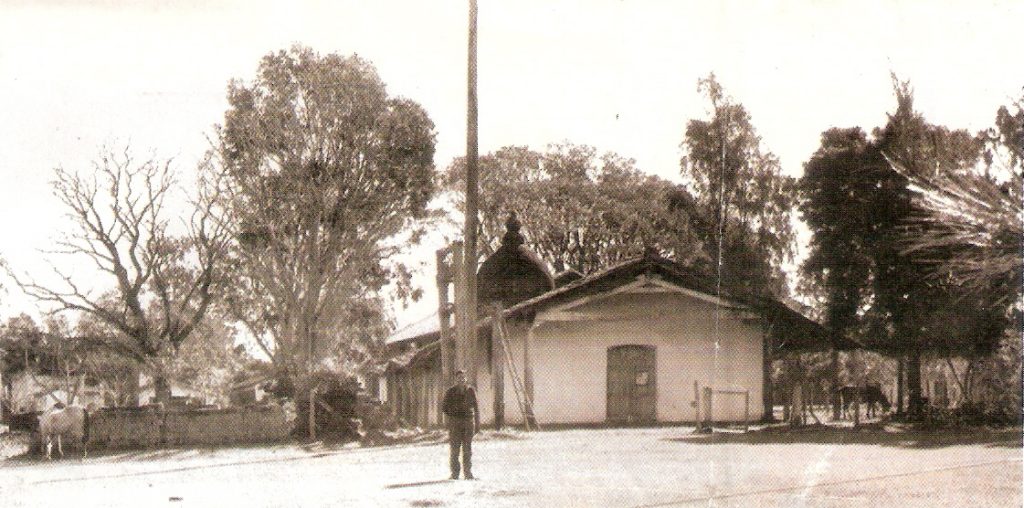

Luego de dicha batalla, Bruno Mauricio de Zavala se retiró hasta la capilla de San Miguel, desde donde ordenó la captura de los cabecillas del levantamiento comunero y su traslado a San Miguel para ser sometidos a juicio. Cumpliendo las órdenes, fueron buscados y capturados en diversos puntos de la provincia del Paraguay y provincias vecinas, Tomás de Lobera, Miguel Jiménez, Mateo Arce, Ramón de Saavedra, Pedro de Nolasco Esquibel, José Duarte, Gabriel Delgado, Domingo Ortiz, Pedro de Candia, Jacinto Rodas, el exgobernador Cristóbal Domínguez de Obelar, Juan de Báez, Plácido Rodas, Ventura de

Rodas, José de la Peña, José de Gadea y Roque Pereyra. El 13 de abril de 1735 se llevó a cabo la sustanciación de los procesos contra los derrotados, y el 15 de abril de 1735, se realizaron las primeras ejecuciones que tuvieron por escenario algún rincón no determinado de San Miguel. Fueron ejecutados por medio de disparos de arcabuz –por no existir verdugos que pudieran cumplir la condena a horca de los enjuiciados– Tomás de Lobera, Miguel Jiménez, Mateo Arce, Ramón de Saavedra, Pedro de Nolasco Esquibel, José Duarte y Gabriel Delgado. Los otros fueron condenados a diversas penas como destierro, confinamiento o prisión.

El papel desempeñado por San Miguel en la defensa nacional durante la Guerra contra la Triple Alianza fue trascendental. Con otros puntos cercanos, le tocó contribuir grandemente en aquella. Si bien, según vagos testimonios documentales, los trabajos de fundición en la zona de Ybycuí datan de más o menos 1838; el establecimiento de una industria de mayor rango se dio hacia 1850.

Efectivamente, desde ese año se empezaron a hacer prospecciones mineralógicas buscando diversos tipos de metales que podrían servir para el desarrollo industrial del país.

Una información dirigida al Gobierno el 31 de diciembre de 1852 dio cuenta de una primera mina descubierta en Caacupé, aunque de difícil acceso en la época. El responsable de estas exploraciones fue el geólogo alemán Wilhelm Feige.

Otra importante mina se descubrió cerca del arroyo Apiraguá, una de las nacientes del río Corrientes, también de difícil acceso, pero reconocida como la mejor en cuanto a cantidad descubierta. Cerca del complejo siderúrgico instalado en Ybycu’i también se descubrió un yacimiento en el cerro Reecobú.

La otra mina importante –tal vez la mejor, es justamente la que nos interesa–, la de Itacuá, en San Miguel. Según el historiador Juan Francisco Pérez Acosta, la mina de San

Miguel era “la más rica y caudalosa de todas las de fierro reconocidas, y será fácil conducir el mineral por agua hasta tres cuartos de legua distante de la fábrica”. También en San Miguel se descubrió otro yacimiento de hierro en la parte serrana cerca del pueblo, aunque un poco difícil de acceder en aquel tiempo. La mina de hierro descubierta en San Miguel era de 86 % de pureza, una de las más altas; no obstante, parecer ser que esta cifra no corresponde a la realidad, pues, según algunos estudiosos, hubo una confusión en el porcentaje atribuido. Según refiere Juan Francisco Pérez Acosta “en San Miguel se halla una mina (…) la más rica y caudalosa de todas las de fierro reconocidas, y será fácil conducir el material por agua hasta tres cuartos de legua distante de la fábrica”. Otra mina “situada en otro cerro de San Miguel y su mineral tiene la mayor parte de metal. Es un poco incómoda por estar entre el monte y dos cerros chicos”.

Otro yacimiento “está en la estancia del señor José Domingo Cabañas y habrá una distancia de un cuarto de legua al paso Santa María”. No solo hierro se descubrió en San Miguel. También se descubrieron abundantes yacimientos de azufre, azogue y plomo, inclusive vestigios de la presencia de oro, aunque de difícil acceso para la época. Según algunos estudiosos, una mina de oro se explotaba en Itá Yurú, en la época jesuítica. El nombre del paraje no sería Ita Yurú –boca de las piedras–, sino Itayú ry –Arroyo proveniente de un yacimiento de piedras doradas–.

Para llevar a cabo estudios más profundos sobre los yacimientos mineralógicos, el Gobierno contrató al geólogo alemán Wihlhelm Feige. Este técnico vino al Paraguay para realizar prospecciones mineralógicas con miras a un desarrollo industrial del país. En 1852 remitió al Gobierno un detallado informe de su actuación, donde se señalaba los diversos yacimientos de distintos metales encontrados en la geografía nacional.

En 1863 fue contratado el geólogo inglés Charles Twite, egresado de la Escuela Real de Minas de Gran Bretaña. Este técnico vino al Paraguay contratado dentro del programa de desarrollo tecnológico. Twite realizó numerosas prospecciones y estudios de suelo para confeccionar un mapa mineralógico del país, y publicó un catálogo de minerales existentes en el Paraguay, existente en la colección Río Branco, capturado durante la ocupación brasileña. Sus exploraciones y prospecciones sirvieron para que, antes y durante la Guerra de la Triple Alianza, se explotaran yacimientos de hierro, azufre, salitre y caolines para obtener cerámica. Publicó un libro, Las exploraciones mineralógicas del Paraguay. Con el estallido de la guerra a finales de 1864, los trabajos de Twite se vieron interrumpidos o, en el mejor de los casos, limitados a un papel secundario.

Otros importantes técnicos geólogos que realizaron trabajos de exploraciones mineralógicas fueron el químico y analista norteamericano Sylvester Weilman, el belga Alfred du Graty y el inglés Richardson. Cuando se estableció la planta siderúrgica de El Rozado, en el paraje denominado Cordillerita, en Ybycu’i, se procesó mineral oligisto de Quyquyhó y Caapucú y de hierro oxidulado de San Miguel, en proporción de 3 a 1. Según Du Graty, “al principio –para el funcionamiento del alto horno– se beneficiaba exclusivamente el oligisto de Caapucú que contenía de 40 a 50 por ciento de hierro, pero la extracción de ese mineral experimentó algunas dificultades a consecuencia de la invasión del agua en las galerías de la mina, y ahora se trabaja el oligisto de Quyquyhó mezclado con el mineral oxidulado de San Miguel

Para trasladar el mineral de hierro desde San Miguel hasta la planta siderúrgica de Ybycuí, era cargado en grandes carretas y llevado hasta el sitio conocido como Ña Lorenza Paso, allí era embarcado en chalanas, que eran conducidas por el Tebicuary hasta la boca del arroyo Mbuyapey, a través del cual, previamente dragado y canalizado, era transportado hasta las cercanías de El Rozado, donde eran descargados, para luego ser nuevamente conducidos en grandes carretas hasta el complejo industrial. Las primeras pruebas se hicieron en 1854. Nos llena de orgullo que entre estos excelentes materiales obtenidos en la planta siderúrgica de El Rozado estuvieran presentes minerales extraídos del subsuelo de nuestro valle querido, San Miguel, y que fueran su aporte a la defensa territorial paraguaya cuando se dio la oportunidad de hacerlo.

Fuente: LUIS VERÓN “LA CALIDEZ DEL COBIJO“